私たちの企業理念「Life Spiral Up」は、関わるすべての人々——社員、お客様、取引先、地域社会——を巻き込みながら、その人生が昨日より今日、今日より明日へと螺旋階段を上がるように着実に向上していく未来を、ともに創造するという約束を込めた経営理念です。

一度きりの成功をゴールとせず、日々の仕事や暮らしの中に確かな「良い変化」を生み出し、それが持続的に積み重なっていく状態を目指します。社員一人ひとりの成長が会社の成長を牽引し、会社の成長が地域への貢献に結び、そして豊かになった地域がまた社員の暮らしを支える——この永続的な上昇気流を事業の力で生み出し、多くの人々を巻き込みながら実現することが、私たちの存在意義です。

私たちが目指す「幸せの好循環」

理念の核となるのが「幸せの好循環」という考え方です。現代社会において多くの人が抱える「孤独」という感情——職場での孤立感、地域コミュニティからの疎外感、将来への不安から生まれる心の距離——これらの見えない壁を越えて、誰か一人の「喜び」という感情や、一つの仕事における小さな達成体験が、まるで静かな湖面に投げられた小石が作り出す波紋のように、周囲の人々へと自然に伝播し、組織全体、さらには地域コミュニティ全体のエネルギーレベルを段階的に押し上げていく。私たちは、この美しい現象が単なる理想論や偶然の産物ではなく、適切な環境設計と継続的な意識的努力によって実現可能な、再現性のある組織文化だと深く確信しています。

この好循環のメカニズムを詳しく見ていくと、まず個人レベルでの小さな達成感や満足感が出発点となります。例えば、若手社員が新しい技術を習得して顧客から感謝の言葉をもらった時、ベテラン職人が後輩に技術を教えて相手の成長を実感した時、事務スタッフが業務効率化のアイデアを提案して実際に採用された時——こうした日常の中にある「やりがい」や「達成感」が、その人が抱えていた孤独や不安を温かい充足感に変え、その人の表情を明るくし、言動を前向きにし、自然と周囲に良い影響を与え始めます。

相互信頼と相互尊重に基づいた良好な人間関係が築かれた職場では、メンバー同士が互いの強みを理解し、弱みを補い合う自然な協力体制が生まれます。これまで一人で抱え込んでいた悩みや課題を分かち合い、共に解決に取り組む過程で、孤独感は連帯感に変わり、この協力関係から、一人では思いつかなかった創造的なアイデアや、これまで誰も挑戦したことのない新しい取り組みが自発的に生まれ、それらが実際の成果として結実していきます。そしてその成果や学びは、関わった全員にとって次なる信頼関係の基盤となり、人と人とをより強固に結びつけ、さらに大きな可能性に向かって挑戦する勇気と原動力を生み出します。

このような好循環が持続的に、かつ拡大しながら回り続けることで、一時的な成功や短期的な利益追求を超えた、真に持続可能で社会的意義のある発展が実現できると私たちは確信しています。そして何より重要なのは、この循環に関わるすべての人が、かつて感じていた孤独や疎外感を乗り越え、自分自身の人生がより豊かで意味のあるものになっていくという実感を得られることです。

その実現のために、私たちは事業活動と日常生活が交わるあらゆる接点——職場環境、取引先との関係、地域コミュニティとのつながり、家族との時間など——に「出会いと交流の場」を意図的かつ戦略的に設け、年齢、職歴、価値観、ライフスタイルなどの違いを超えて多様な背景を持つ人々が自然に関わり合い、一人ひとりが感じる孤独を温かなつながりに変え、互いの個性や経験を理解し合い、新たな価値や可能性を協力して創造できる環境を、長期的視点で丁寧に設計し続けています。

私たちの「幸せ」の定義

私たちが事業活動を通じて追求し、実現を目指す「幸せ」とは、様々な要素を検討した結果、突き詰めれば「良質な人間関係に恵まれていること」という一点に集約されると考えています。この結論は、感覚的な判断や一時的な流行に基づくものではなく、世界最高峰の研究機関による長期間にわたる科学的調査に裏付けられています。

具体的には、ハーバード大学が1938年から現在まで実に80年以上にわたって継続している「ハーバード成人発達研究(Harvard Study of Adult Development)」という大規模な追跡調査があります。この研究では、数百名の被験者を幼少期から高齢期まで人生全体を通じて詳細に追跡し、何が人間の幸福と健康を決定する最も重要な要因なのかを科学的に解明しようと試みています。そして、この膨大なデータの分析から明確に示されているのは、人の幸福と健康を最も左右するのは、経済的な豊かさや社会的な名声、高等教育の学歴や華々しい職歴ではなく、信頼に基づいた温かく継続的な人間関係だということです。

この研究結果が示すように、たった一人でも心から信頼し合い、互いを深く理解し合える仲間や家族がいれば、人は人生の様々な困難な状況——仕事上の大きな挫折、健康上の深刻な問題、経済的な危機、家族の問題など——に直面しても、感情的に取り乱すことなく冷静に状況を判断し、建設的で主体的な行動を取る心の強さを維持することができます。困ったときには遠慮なく支え合い、嬉しい出来事があったときには心から共に喜び合い、新しい挑戦に向かう際には不安を理解しつつも背中を力強く押してくれる——そんな深い信頼関係こそが、仕事にも私生活にも前向きで積極的に向き合い続ける根本的な原動力になると、私たちは経験を通じても理論的にも深く信じています。

だからこそ、私たちは労働条件や福利厚生制度を整備することはもちろん重要な基盤として取り組みますが、それと同じかそれ以上に、年齢や役職、これまでの経験や価値観、出身地や家庭環境などの違いを問わず、組織に関わるすべての人が一人の人間として尊重され、安心して自分らしさを発揮し、持っている能力や個性を最大限に活かすことができる「心理的安全性」の極めて高い職場環境の構築に、継続的かつ本格的に力を注いでいます。

心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや感情を素直に表現したり、疑問や不安を率直に相談したり、失敗を恐れずに新しいことに挑戦したりしても、それによって対人関係上のリスクを感じることがない状態を指します。このような環境では、メンバー同士が互いの多様性を受け入れ、違いを強みとして活かし合い、建設的な対話を通じて更なる高みを目指していくことが自然にできるようになります。

人と人との信頼やつながり、そして互いを思いやる気持ちこそが、企業組織と地域コミュニティにとって最も大切で価値のある資産であり、一時的な利益や短期的な成果を超えた、永続的で持続可能な成長と発展の真の源泉だと確信しています。

理念を象徴する特別な木

私たちのこの理念を、言葉では表現しきれない深い意味を込めて、静かに、しかし確固とした存在感をもって象徴しているのが、本社敷地の中央部に堂々と立つ一本の特別な木です。この木は、もともとは二本の全く異なる種類の木が、偶然にも隣り合う場所で芽を出し、それぞれが独自の個性を保ちながら長い年月をかけて成長する過程で、厳しい自然環境の中で互いに支え合い、助け合い、ついには自然の摂理によって一つの幹として美しく結び合った「連理木(れんりぼく)」と呼ばれる極めて珍しい樹木です。

連理木は、植物学的には非常に稀な現象であり、古来より日本の文化において「良縁」「夫婦和合」「共生共栄」「永続的な平和」「調和のとれた発展」の象徴として深く親しまれ、敬愛されてきました。私たちの本社敷地にあるこの連理木も、その希少性と象徴的な意味の深さが認められ、浜松市の天然記念物として正式に指定を受けています。

しかし、この連理木が私たちにとって特別な存在である理由は、単にその植物学的な珍しさや文化的な価値にあるのではありません。この木は、それぞれが全く異なる特性、成長パターン、環境適応能力を持ちながらも、共通の目標に向かって協力し合うことで、一本一本では決して到達できない高さまで成長し、一つでは耐えられない強風や自然災害にも耐え抜く力を獲得するという、私たちが目指す理想的な組織運営や地域コミュニティのあり方を、まさに生きた象徴として体現しています。

この連理木が私たちに教えてくれるのは、多様性と統一性は決して対立するものではなく、むしろ互いを高め合う相補的な関係にあるということです。個人の個性や独創性を大切にしながらも、共通の理念や目標に向かって協力し合うことで、単なる個人の能力の足し算を超えた、想像もできないような大きな力を生み出すことができる。そして、一度築かれた信頼関係や協力関係は、時間が経つにつれてより強固で深いものになり、様々な困難や変化に対してもしなやかに対応できる組織的な強さを育んでいく。

私たちは、この連理木を単なる自然の造形美として鑑賞するのではなく、人と人、部署と部署、会社と地域、仕事と私生活、過去の貴重な経験と未来への希望や夢を有機的に結び直し、新たな価値創造の起点となる「結節点」としての重要な役割を担う存在として位置づけています。この美しく力強い木の物語と込められた深い意味が、私たちの事業活動を通じて出会うすべての人々——お客様、取引先の皆様、地域住民の方々、そして私たちの家族——に良いご縁と新たな可能性、そして人生における意味のある出会いをもたらす一助となることを心から願い、日々の業務に取り組んでいます。

私たちが向き合う地域課題:若者の流出

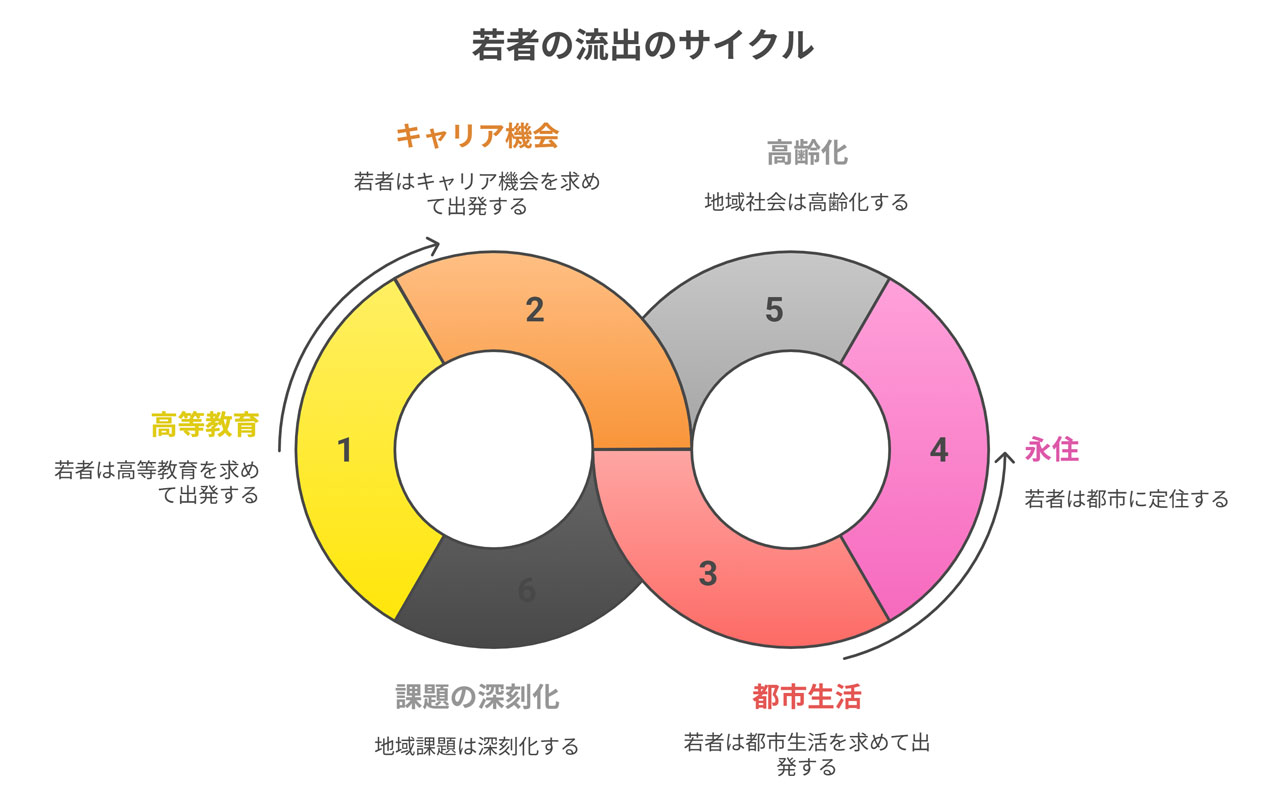

しかし、私たちが深く愛し、長年にわたって根を下ろしているこの地域も、残念ながら全国の多くの地方都市や中小都市がそうであるように、現代日本社会が抱える深刻で複雑な構造的課題と決して無縁ではありません。その中でも私たちが最も深刻な危機感を抱き、緊急性をもって取り組まなければならないと考えているのが、地域の持続可能な発展と活性化の鍵を握る「若年層の継続的な人口流出」という、地域コミュニティの根幹を揺るがす深刻な現実です。

具体的な状況を見ると、高校卒業という人生の重要な節目を迎えた多くの優秀な若者たちが、より高度な専門教育を求めて県外の大学や専門学校への進学を選択し、大学卒業後の就職活動の段階では、より多様で魅力的なキャリア機会を求めて東京、大阪、名古屋などの大都市圏での就職を希望し、そのまま現地で結婚、出産、子育てといったライフイベントを経験し、最終的には永続的に現地に根を下ろしてしまうというパターンが年々加速しています。

さらに深刻なのは、一度地元を離れた若者たちが故郷に戻ってくる「Uターン」の率が極めて低く、また他地域から移住してくる「Iターン」の人数も限定的であることです。この結果、地域の人口構成は高齢化が急速に進み、労働力不足、消費市場の縮小、税収の減少、公共サービスの維持困難、地域文化の継承問題など、相互に関連し合う複数の課題が同時並行的に深刻化しているのが現状です。

この人口流出の根本的な背景を詳しく分析すると、極めて複合的で相互に密接に関連し合う要因が存在することが分かります。まず教育面では、「自分が本当に深く学びたい専門分野を最高レベルで追求できる教育環境」「最新の研究設備や豊富な学習リソースにアクセスできる機会」「同じ志を持つ優秀な同世代との切磋琢磨できる環境」が大都市圏の有名大学に集中しています。

キャリア面では、「将来性があり長期的な成長が期待できる多様な業界・職種の選択肢」「国際的な視点で活躍できるグローバル企業での就業機会」「専門性を活かして社会に大きなインパクトを与えられる挑戦的なプロジェクト」「努力と成果に見合った高水準の賃金と明確なキャリアアップの道筋」「転職やキャリアチェンジの際の豊富な選択肢」などが、やはり大都市圏に一極集中しています。

生活面では、「多様な文化的イベントや知的刺激に満ちた都市生活」「美術館、博物館、コンサートホール、劇場などの文化施設の充実」「多国籍料理や最新トレンドのグルメ、ショッピング環境」「公共交通機関の利便性と24時間対応のライフライン」「同世代の友人や恋人候補との出会いの機会」なども、大都市部の圧倒的な優位性が明らかです。

これらすべての魅力的な要素が大都市圏に高度に集約されているという日本社会全体の構造的問題が、向学心と向上心に満ちた優秀な若者たちを強力に惹きつけ、一度故郷を離れた彼らが再び地元に戻ってくることを極めて困難にしています。地域の魅力と可能性を再構築することができなければ、私たちが心から愛するこの地域の持続可能性そのものが危うくなる——この切迫した現実認識に基づいて、私たちは強い使命感と社会的責任感を抱き、具体的で実効性のある対策に全力で取り組んでいます。

この課題に対して、私たちができること

1. 浜松に「憧れる働き方」を創出し、キャリアの未来を拓く

東京には数多くの憧れる仕事や魅力的な働く姿がある一方で、地方では「将来性があり挑戦し甲斐のある魅力的な仕事の選択肢の限り」が若者流出の大きな要因となっています。そこで私たちは、浜松にいながら東京と変わらない、むしろそれを上回る「憧れる働き方」を実現するために、Life Spiral Upの理念のもと、管工事という社会インフラを支える重要な基幹事業を軸とした新しいキャリア創出に挑戦しています。

私たちの取り組みはまだ完璧ではありませんが、クリエイターやエンジニアが活躍できる技術領域の拡充、リモートワークとオンライン会議システムを活用した柔軟な働き方の導入、東京営業所との連携による首都圏案件への参画機会の創出など、年々環境を整備し、組織全体への浸透を進めています。若手社員が最新技術を駆使して現地調査から企画・提案・実装・効果検証まで一貫して担当し、お客様の課題解決に直接的に貢献できる、高い専門性と明確な社会的意義を兼ね備えた業務環境の構築を、一歩ずつ着実に進めています。

このような業務を通じて身につけるスキルセット——データ分析能力、システム設計思考、プロジェクトマネジメント、顧客対応力、技術的な問題解決力——は、管工事業界に留まらず、IT業界、コンサルティング業界、製造業、不動産業界など幅広い分野で高く評価される汎用性の高い能力です。地域の中小企業でありながら、大都市圏の大手企業と同等またはそれを上回る市場価値の高いキャリアを積める環境づくりを、皆さんと一緒に加速させていきたいと考えています。

実際の社会課題を解決する確かな手応えと達成感、そして自らの専門性とキャリア価値が着実に向上していく成長実感を、浜松にいながらにして体験できる。リモートワークの活用により場所を選ばない働き方で世界に名だたる企業との連携も実現し、東京に負けない、むしろそれを上回る知的刺激と挑戦の機会を、私たちと一緒に創り上げていける環境がここにあります。

2. 地域のまちづくりを担う「交流と創造のハブ」を構築する

「人づくりはまちづくり、まちづくりは企業づくり、企業づくりは人づくり」——このLife Spiral Upの循環理念を具現化するため、連理の木が四季を通じて静かに見守る広大な本社敷地内に、地域のまちづくりの核となる多様な機能を戦略的に配置する取り組みを進めています。地元の新鮮な食材を活かしたレストラン、クリエイターやエンジニアが集うカフェスペース、有機農法による野菜栽培を行う体験農園、働く親御さんを支援する保育園など、現在運営している施設に加えて、今後はコミュニティスペース、ワークスペース、アートギャラリーなどの機能も段階的に整備していく計画です。

これらの施設は単なる個別の事業拠点ではなく、地域に住む大学生や高校生から、様々な業界で活躍するビジネスパーソン、デザイナーやプログラマーなどのクリエイティブワーカー、子育てに奮闘中の若い世帯、豊富な人生経験を持つ地域のシニア世代まで、異なる世代と多様な背景、価値観、専門分野を持つ人々が日常的に出会い、自然で気負いのない会話を交わし、互いの経験や知識を共有し、新たなつながりや協力関係を育むための「地域まちづくりの中核的拠点」として機能することを目指しています。

カフェでコーヒーを飲みながら偶然隣り合わせになった地元のWebデザイナーと大学生が意気投合し、地域活性化プロジェクトが生まれたり、農園での収穫体験イベントで知り合った異業種の経営者同士が新しいビジネスアイデアを着想したり、保育園のお迎えで顔を合わせる親御さん同士が子育て支援のコミュニティを立ち上げたりといった、予期せぬ化学反応を生み出す環境づくりは、まだ発展途上の段階ですが、Life Spiral Upの理念のもと、皆さんと一緒により充実したものへと発展させていきたいと考えています。

このような何気ない日常的な交流や偶然の出会いこそが、革新的なアイデアの種となり、新しいビジネス創出や社会活動のきっかけとなり、地域コミュニティ全体の結束力と創造力を根本的に高める原動力になると確信しています。人と人とのつながりが豊かで、多様性に満ちた活気のあるまちを、一緒に築き上げていけませんか。

3. 産学官連携で、学びと実践が循環するエコシステムを構築する

持続的な地域発展と活性化は、教育機関との深く継続的な連携関係の構築と、それによって生まれる「学びと実践の好循環」にかかっています。私たちは地域の高等学校、大学、高等専門学校、さらには市役所や県庁などの行政機関とも積極的にパートナーシップを結び、Life Spiral Upの理念のもと、単発的なイベントではなく継続的で体系的なプログラムとして、地域が現実に直面している社会課題をテーマとした実践的な共同プロジェクトや、学生が実際の現場環境で職業体験と社会人基礎力を身につけられる機会を戦略的に創出する取り組みを進めています。

老朽化が進む公共施設の省エネルギー対策立案、地震や豪雨災害に対するBCP(事業継続計画)の策定支援、使われなくなった古い建物や空き店舗の再生・活用アイデアの企画、地域の中小企業のデジタル化推進サポート、高齢者向け住宅設備の改善提案、観光施設のバリアフリー化計画など、これまでに実施してきた具体的なプロジェクトはまだ限られていますが、学生たちが大学の講義や実習で学んだ理論的知識を、地域の実際の現場で直面する生きた課題に応用し、試行錯誤を重ねながら実践的なソリューションを考え、実際に提案・実装するという貴重な経験を積める機会を、皆さんと一緒により充実したものにしていきたいと考えています。

このプロセスでは、学生たちが地域の様々な立場の大人たち——行政職員、地元企業の経営者、施設管理者、地域住民の代表者など——と対等な立場で真剣に議論し、時には意見が対立することもありながら、最終的には協力して課題解決に取り組むという、大学の教室では決して得られない濃密で実践的な学びの機会を提供したいと考えています。まだ取り組み始めたばかりの分野ですが、一緒にこの仕組みを発展させていけませんか。

学生たちがこのような実践的で社会的意義のある活動に継続的に参加することで、彼らは自らの将来のキャリアをより具体的で現実的な視点から描けるようになり、同時に地域への愛着と誇り、そして「この地域で自分も何かできることがあるのではないか」という前向きな気持ちを深めていきます。このような「挑戦と成長の場」を地域内に数多く、そして継続的・体系的に用意していく取り組みを、私たちと一緒に加速させていきましょう。

4. 「働く」と「暮らす」を一体で支え、生活の質を高める

どんなに魅力的で将来性のある仕事であっても、それが豊かで充実した私生活に支えられてこそ、長期的に持続可能で満足度の高いキャリアとして確立されます。現代社会において働く人々が直面している「ワークライフバランス」の課題を根本的に解決するため、Life Spiral Upの理念のもと、職場環境の改善だけでなく、生活全体の質を向上させる包括的な支援システムの構築に取り組んでいます。まだ完璧ではありませんが、年々制度を充実させ、一緒により良い環境を作り上げていきたいと考えています。

自社で運営する農園において化学肥料や農薬を極力使用せずに大切に育てた新鮮で安全な野菜を、グループ経営のレストランで美味しい料理として提供することで、社員とその家族の健康維持を食事面からサポートしています。また、働く親御さんが安心して子育てと仕事を両立できるよう、会社敷地内に設置した保育園では、経験豊富な保育士による質の高い保育サービスを提供し、子どもたちの健やかな成長を支援しています。

社員の生活をより豊かにするため、グループ内で運営するカフェ、レストランなどでの充実した従業員割引制度を設けており、日常の食事や家族での外食を通じて、経済的負担を軽減しながら生活の質を向上できる環境を整えています。また、共済会制度を活用した福利厚生により、冠婚葬祭や医療、レジャーなど幅広い場面で社員とその家族を支援しています。これらの制度は、農業事業や飲食事業を福利厚生の手段として位置づけるのではなく、それぞれが社会的意義を持つ独立した事業として運営しながら、結果的に社員の生活を豊かにする好循環を生み出しています。現在の形で満足することなく、皆さんの声を聞きながらより良いものに改善していきたいと考えています。

働き方の面では、個人の価値観やライフステージ、家庭の事情に応じて柔軟に労働時間を調整できるフレックスタイム制度、リモートワークやオンライン会議システムの活用、有給休暇の取得を積極的に推奨し家族との時間や個人の趣味・学習時間をしっかりと確保できる休暇制度、育児・介護などのライフイベントに対応した各種支援制度を整備し、社員が自律的に自分らしい働き方を設計できる環境の提供を進めています。この分野も継続的に改善していく必要があり、一緒により良い制度を作り上げていきませんか。

また、社員の長期的なキャリア発展を支援するため、業務に直接関連する技術資格から、マネジメントスキル、語学能力、IT関連資格まで幅広い分野での資格取得支援制度、外部研修への参加費補助など、継続的な学習と成長の機会を会社として積極的にバックアップしています。

これらの制度や仕組みは、単なる福利厚生の一環として提供するのではなく、社員一人ひとりが仕事を通じて社会に貢献する喜びを感じながら、同時に個人としての人生も豊かで充実したものにしていけるよう、Life Spiral Upの理念に基づいて総合的に設計しています。仕事の魅力だけでなく、人生そのものの豊かさと幸福感を高める多様な選択肢を地域に具体的に増やすこの取り組みを、私たちと一緒に発展させていきませんか。

企業・協業に関する

ご相談・お問い合わせは

こちらから

事業や協業のご相談、取材のご依頼などについて、担当者が丁寧にご案内いたします。

小さなご質問でも結構です。まずはお気軽にお問い合わせください。